私たちは、患者様の治療の負担・ストレスを最小限にとどめる為に、治療の痛みのコントロールに重点を置いた治療をいたします。

歯周病治療の目的や進めるべき治療方法、歯周病の進行状況などについて事前にご説明を行い、分かりづらい歯周病についてご理解いただいた上で進めて参ります。

また歯周病治療において重要となる患者様によるセルフケアについても患者様に合った方法を丁寧にご説明します。

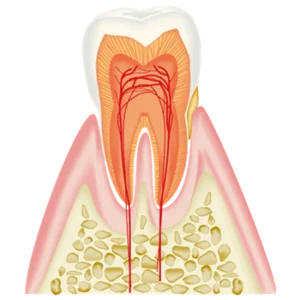

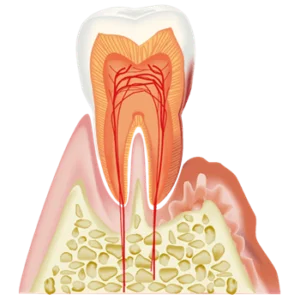

歯周病は歯と歯茎のすき間にある歯周ポケットに歯垢(プラーク)が溜まり、その中で歯周病菌が増殖して、歯肉(歯茎)や歯を支える骨などの組織が壊されていく病気です。

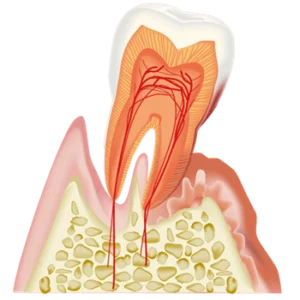

歯周病は歯茎の腫れや出血といった軽い症状から始まるため、初期には気付きにくく、痛みを感じる頃にはかなり進行していることも珍しくありません。

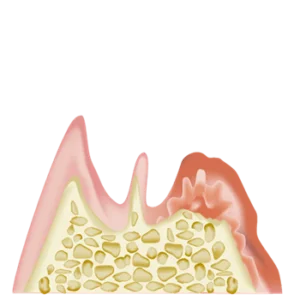

そのまま放置していると、最後には土台となる骨が溶け、大切な歯を失ってしまうことになります。

また、歯周病菌が歯肉の毛細血管から全身へ運ばれ、様々な病気に影響を与えることも分かっています。

歯周病の原因は、歯周病菌の温床となる歯垢(プラーク)です。

歯周病の場合は、歯周ポケットに入り込んだプラークが唾液中のカルシウムなどと結合し、歯石という硬い物質に変化して、さらに歯周ポケットを深くして歯肉に炎症を起こします。

また、歯周病は生活習慣病の一つでもあり、喫煙・ストレス・不規則な生活など、様々な要因が発症の引き金になると言われています。

初期の歯周病は自覚症状が少ないため、上記のような症状が見られるようであれば、歯周病が進行している可能性を疑った方がよいでしょう。

歯周病をセルフケアだけで治すことは難しく、放置すると歯が抜けたり、別の病気を引き起こす場合もあります。

治療の開始が早ければ早いほど歯茎の状態も元に戻りやすいため、速やかな受診をおすすめします。

歯周病は歯周ポケットに潜む細菌によって歯茎に炎症を起こす病気です。

症状が進むと徐々に腫れや痛みがひどくなり、それに伴って歯周ポケットもどんどん深くなります。

歯周病の進行具合に合わせ、その段階に適した治療を行います。

まずは歯周病の段階ごとによく見られる症状と、大まかな治療方法についてご説明しましょう。

歯茎に腫れや出血が出始める初期の段階は、歯周病の中でも程度の軽い「歯肉炎」と診断されます。

歯茎が赤くなっている・歯と歯の間の歯茎が少し腫れている・歯磨きをすると出血するといった症状が見られます。

歯周ポケットは健康な歯茎でも1~2mmのすき間がありますが、歯肉炎になるとそれが3mmくらいになります。

プラークは広がった歯周ポケットへ少しずつ溜まってしまうため、毎日の丁寧なブラッシングが重要です。

歯肉炎からさらに進行した歯周病は「歯周炎」と言います。

軽度の歯周炎は歯茎の腫れがさらに進み、時々痛みを感じたり、歯磨きをしなくても出血したりするようになります。

また、歯周ポケットがさらに深くなって歯の根元が露出するため、冷たいものがしみるといった知覚過敏の症状も表れます。

軽度の歯周炎の場合も、基本的にはセルフケアによるブラッシングと、歯科医院での歯石除去が主な治療方法です。

さらに進行すると、歯茎の腫れや痛みはますます悪化し、歯周ポケットの深さが4mm以上になります。これが歯周病の中等度の状態です。

歯茎の出血だけでなく、膿が出る・口臭が強くなる・歯がぐらぐらするといった症状も表れます。

また、歯茎の状態がそこまでひどくなくても、レントゲンを撮ると骨がかなり溶けてしまっているというケースもあるので要注意です。

中等度の歯周病でも歯周ポケットの歯垢や歯石の除去が基本治療となりますが、場合によっては歯周外科治療を行うこともあります。

重度の歯周炎になると、歯茎の腫れ・出血・膿がさらにひどくなります。

また、土台となる骨も大幅に溶けて減少し、歯根が大きく露出したり、食事をするだけで歯がぐらついたりするようになります。

骨の欠損が著しい場合は、失われた歯周組織に薬剤や再生材料を塗布する「歯周組織再生療法」という手術を行うケースもあります。

ただし、治療が見込めないほどの状態であれば、最終手段として抜歯を選択せざるをえないこともあります。

歯周病の最たる原因は歯周ポケットで繁殖するプラークですが、この他に歯ぎしりや噛み合わせの悪さなどによる「咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)」が原因になっていることもあります。

咬合性外傷は2つのタイプに分かれます。

「一次性咬合性外傷」は健康な歯に歯ぎしりなどの強い力が加わることで、歯周組織に炎症が起きる病気です。

一方、「二次性咬合性外傷」は歯周病によってぐらついた歯に負荷がかかり、さらなる炎症を起こす病気です。

これらの咬合性外傷は原因が全く異なるため、正しい診断と最適な治療方法が要となります。

歯周病の治療はどの段階においても、セルフケアによるブラッシングと歯科での歯石除去が基本となります。一方で、基本治療にプラスして進行度に合わせた専門的な治療も行います。

ここでは、歯周病の治療に用いられる代表的な方法についてご紹介しましょう。

歯周病の段階を調べる検査です。

プローブという器具を歯周ポケットに挿し込み、歯周ポケットの深さや歯石の有無、出血の様子などを調べます。

また、X線で骨の状態を撮影し、歯を支える歯槽骨という骨がどのくらい溶けているかを確認します。

さらに、歯を1本ずつピンセットではさみ、ぐらつき方を調べる動揺度検査も行います。

これらの検査は治療方針を決める時だけでなく、治療の成果を確認するためにも定期的に行います。

いわゆる歯石除去の方法の一つです。

スケーラーという器具を使って、歯と歯のすき間や歯周ポケットにこびりついた歯垢・歯石を削り取ります。

スケーラーにはいろいろな種類があり、一般的によく使用されるのは手用スケーラーや超音波スケーラーです。

手用スケーラーは先端の鉤の種類が多く、歯の位置などに合わせて細かく使い分けることができます。一方、超音波スケーラーは超音波の振動で歯石を破壊する器具で、短い時間で効率的に歯石を除去できます。

主に中等度以上の歯周病を対象に、スケーリング後に行う処置の方法です。

歯周ポケットが深くなって歯根が露出すると、歯根を覆っているセメント質が汚染され、歯石を除去しても再び歯垢が溜まりやすくなります。

そこで、器具を使って表面を研磨するルートプレーニングという処置を行います。汚染されたセメント質がルートプレーニングによってなめらかになると、歯垢が付着しにくくなり、歯肉の炎症も抑えられます。

重度の歯周病で、歯周ポケットが深すぎて歯石を除去しきれない場合に行う外科手術です。フラップ手術とも言います。

まず手術を行う箇所に局所麻酔をし、メスで歯肉を切開します。歯根を見える状態にしたら、溜まっている歯石や炎症が起きている歯周組織などを取り除きます。

処置後は歯茎を縫合して元の状態に戻し、約1週間後に抜糸をして終了です。歯根の部分までしっかり汚れを取ることで歯肉の炎症が軽減し、歯周ポケットが浅くなる効果があります。

土台となる骨が歯周病で溶けてしまった場合に、再生材料などを用いて歯周組織の再生を促す治療法です。歯周外科治療の一つで、フラップ手術と同時に行うこともあります。

局所麻酔をして歯肉を切開し、骨の欠損が見られる部分に再生材料を塗布します。

手術時間は約1~2時間で、術後半年ほど経過したら歯周組織の再生状態を検査で確認します。ただし、持病や服用している薬の種類などによっては、この治療法を行えないことがあります。

歯のぐらつきが大きかったり、治療の効果が見込めないほど歯周病が悪化している場合は、最後の方法として抜歯をおすすめすることがあります。

抜歯した箇所は噛み合わせや歯並びに問題が生じるため、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどで補います。

歯周病は様々な全身疾患と関わりがあると言われています。なぜなら、細菌が歯肉の中の毛細血管から全身へと運ばれたり、気管支に入り込んだりするからです。

歯周病を放置すると全身疾患に関わることもあります。早期発見・早期治療が大切です。

糖尿病の患者で歯周病にもかかっている人の割合は高く、歯周病は糖尿病の合併症の一つとされています。また、歯周病は糖尿病を悪化させる一因にもなっていることが分かっています。

これは歯周病菌が生み出す毒素が、インスリンの働きを阻害してしまうからです。

2つの病気の治療を同時に受けることが、全身の回復へとつながるわけです。

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液が食道ではなく気管に入り、口の中の細菌が肺に広がることで起こる病気です。

誤嚥性肺炎は高齢者に多いイメージがありますが、実は健康な方でも睡眠中に唾液が気管に入ることがあります。

歯周病にかかっていると肺炎を起こす可能性があるため、日頃の口腔ケアが病気の予防につながると言えるのです。

心筋梗塞などの心疾患は動脈硬化が原因ですが、最近ではこの動脈硬化にも歯周病が関わっていることが指摘されています。

動脈硬化は、本来は弾力性がある動脈の血管が様々な要因によって硬くなってしまう病気です。

歯周病菌は全身へ運ばれると、動脈内でも炎症を起こします。その結果、血管を狭くしたり、血栓を作り出す要因になってしまうのです。

妊娠中はホルモンのバランスやつわりなどの影響から、歯周病にかかりやすくなります。

これは歯周病の中でも「妊娠性歯肉炎」と呼ばれており、妊娠中の歯周病は早産につながる危険もあるとされています。

この物質は歯周病の炎症を抑えようとする時にも分泌されるため、出産の時期に関係なく子宮の収縮が促進され、早産になるリスクを高めてしまうのです。

歯周病の基本的な治療には保険が適用されます。

例えば3割負担の場合、基本検査や精密検査は約150円~1,200円、初回の歯石除去は歯1本またはあご3分の1に対し約110円~240円、歯周外科治療(フラップ手術)は約1,900円、歯周組織再生療法は約6,000円です。

一方、より高度な治療を受ける場合は自由診療となることが多く、費用は全て自己負担となります。

自由診療の種類や費用についてはまずは一度ご相談ください。

多くの日本人が罹患する歯周病は、誰にとっても身近な生活習慣病の一つです。

しかし一方で、まだまだ認知されていない事柄が多いことも事実です。ここでは、歯周病に関してよくある疑問や質問をいくつかご紹介しましょう。

歯周病は歯肉炎や歯周炎をまとめて示す総称で、歯槽膿漏はその中でも特に重度の歯周炎を指す病名です。

歯槽膿漏と診断された場合、歯根はすでにむき出しになっており、出血や膿、歯槽骨の大幅な欠損、歯のぐらつきなど、あらゆる症状がひどくなっています。

以前は歯周病よりも歯槽膿漏という病名の方がよく知られていたため、違う病気だと勘違いされることもありますが、最も早急に治療が必要な段階であることを理解しておきましょう。

35歳以上の約7割が歯肉炎や歯周炎を患っているという事実は、一般的によく知られています。しかし、実際には年齢はあまり関係がなく、5歳くらいのお子さんでも軽度の歯肉炎と診断されることは決して珍しくありません。

子供の歯肉炎の主な原因は、不十分な歯磨きのせいで溜まってしまう歯垢や、ホルモンバランスの変化などです。子供の場合も治療方法は基本的に同じで、日々の丁寧な歯磨きや、定期的な歯垢の除去が悪化を防ぐ大切なポイントとなります。

歯周病は細菌の感染によって起こる病気なので、唾液を通じて人から人へうつります。

そのため、パートナー間や親子間のキス、箸やスプーンの共有などで、歯周病菌がうつることがあります。

しかし、仮に歯周病にかかっていない人が歯周病菌をうつされたとしても、歯磨きや生活習慣などに気を付けていれば、歯周病の発症を抑えることは可能です。

喫煙者は歯周病にかかりやすく、また悪化しやすいと言われています。

たばこに含まれる有害な物質は、歯茎から吸収され、血液の流れを悪くします。すると、歯周病菌が繁殖しやすい環境になってしまうのです。歯周病の悪化を防ぐ、あるいは治療の効果を上げるには、禁煙が非常に有効です。