歯科医師/口腔外科専門医

当院では対応が難しい症例も、CT検査などの最新機器を用いた詳細な診断と安全な手術計画の立案により、確実な治療結果を目指します。

例えば、完全に埋まった親知らずの抜歯や神経に近接した場所の手術には高度な技術が必要です。

「ちょっと難しいかもしれない」と言われた場合や、お口の中の気になる症状がある時は、当院の口腔外科専門医にご相談ください。

患者様の状態を詳しく診査し、治療方法をご提案させていただきます。

私たちの目標は、患者さん一人一人に、安心・安全で質の高い治療を提供することです。

分からないことや不安なことがありましたら、どんなことでも当院の口腔外科専門医にお気軽にご相談ください。

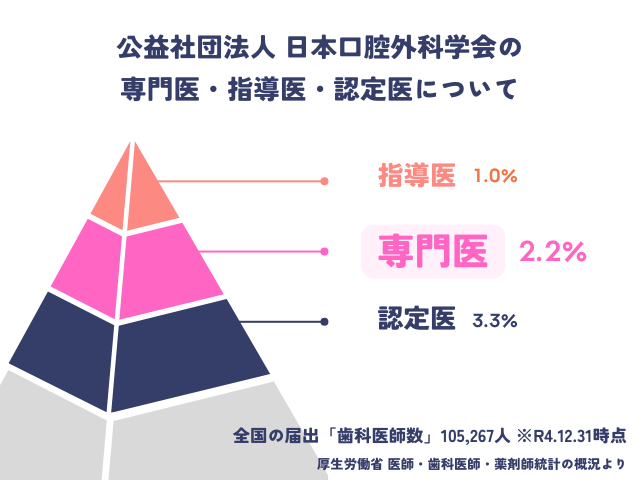

口腔外科専門医とは、歯科医師免許取得後、6年以上の研修期間と、3段階にわたる厳正な審査(書類審査・筆記試験・手術実地審査)を経て認定される、高度な専門性を持つ歯科医師です。

継続的な専門性の維持のため、5年ごとの資格更新制度があります。最新の医療技術と知識を常に維持・向上させ、質の高い医療を提供し続けています。

| 認定医 | 初期臨床研修修了後2年以上の研修期間において、基本的な口腔外科診療の経験実績と学術的研修実績が求められる |

|---|---|

| 専門医 | 6年以上の研修期間と、3段階にわたる厳正な審査(書類審査・筆記試験・手術実地審査)を経て認定される、高度な専門性を持つ |

| 指導医 | 初期臨床研修を修了後12年以上、口腔外科専門医取得後3年以上の研修期間を経て、口腔外科に係わる豊富な診療経験と学術的活動の実績が要求される |

親知らずとは、永久歯の中で最後に生える一番奥の歯のことを指します。

他の永久歯は大体12~15歳頃までに生え揃いますが、親知らずは平均して20歳前後の時期に生えます。そのため、親に知られずに生えるという意味合いから、親知らずと呼ばれています。

全部生え揃う場合は上下左右に1本ずつ、計4本生えますが、人によっては未発達であったり、歯茎の中に埋まっていたり、初めから欠損して生えてこなかったりと様々です。

また、歯ブラシが届きにくいために虫歯や歯周病になりやすく、周囲の歯や歯茎を圧迫するなど、トラブルが起きやすい歯でもあります。

親知らずは生える位置によって、隣りの歯や周囲の歯茎を圧迫して痛みを起こすことがあります。

また、一番奥にあるので磨き残しが多く、虫歯や歯周病のリスクが高まります。そして、親知らずの虫歯や歯周病を放置すると、それが隣りの歯にまで及んでしまうため注意が必要です。

一方、上下どちらかの親知らずのみ生えている場合は、噛む度に何も生えていない側の歯茎に親知らずが当たり、口内炎を患うケースもあります。

親知らずの生え方や生える本数は、人によってそれぞれ異なります。

特に辛い症状を引き起こしていない、あるいは将来的に引き起こす可能性が低いようであれば問題ありませんが、以下のような場合は抜歯をおすすめすることがあります。

親知らずそのものだけでなく、周囲の歯や歯茎、さらには骨にまで影響することもありますので、よく検討してみましょう。

親知らずが無事に生えたとしても、きちんとブラッシングできなければ、いずれ虫歯になってしまいます。特に未発達の小さな親知らずや、歯の一部のみ顔を出しているような親知らずは、手前の歯の陰になって歯ブラシがうまく届きません。

また、親知らずの虫歯をそのままにしておくと、やがて周囲の歯も虫歯菌に侵されていきます。そうなるとさらに治療に時間がかかるため、虫歯になってしまった親知らずは、早めに抜歯した方がよいでしょう。

日本人にはあごの骨が小さい人が多く、親知らずが真っ直ぐに生えるスペースを確保できないケースがよく見られます。

このような場合、親知らずは斜めに生え、隣りの歯を圧迫する恐れがあります。

また、もう一つのパターンとして、親知らずが横に倒れ、歯茎の中に埋まっている場合もあります。

このような親知らずは虫歯や歯周病になる心配はありませんが、歯茎の中で隣りの歯を圧迫し、痛みを引き起こすことがあります。

親知らずは様々な症状を引き起こす原因になりやすい歯ですが、現段階で特に問題がなければ、抜歯をせずに経過観察することも十分可能です。

例えば、まだ歯茎の中に埋まっていて痛みや炎症などもない場合は、すぐに抜歯する必要はありません。ただし、いつ変化があるか分かりませんので、必ず定期検診を受けましょう。

また、他の永久歯と同じように親知らずが真っ直ぐきれいに生えており、きちんとブラッシングできていれば、そのまま経過観察すれば大丈夫です。

親知らずは斜めに生えていたり、歯茎の中に埋没していることも多いため、抜歯する際は他の永久歯よりも慎重に行う必要があります。

抜歯の具体的な流れは以下のようになります。

最初の診断から抜歯、術後の診察などを合わせ、おおむね2~3回の通院で終了します。

まずは、患者さまが感じている痛みや違和感などについてお聞きします。

親知らずだけでなく、周囲の歯や歯茎、あごの骨などにも症状が出ることがありますので、詳しくご説明ください。

また、抜歯に関して不安な点がある場合も、遠慮なくご相談ください。

自覚症状についてお聞きした後は、実際にお口の中を拝見します。

親知らずや周囲の歯の虫歯・歯周病の有無などを検査し、さらにレントゲンで歯茎の中の様子も確認します。

特に歯茎の中に埋没している親知らずは、レントゲンによる歯の位置や向きなどの確認が不可欠です。

親知らずの状態を目視やレントゲン写真で確認したら、どのような方法で抜歯するかを具体的にご説明します。

親知らずの抜歯は生え方によって方法や施術時間が異なります。

また、術後に起こりうる痛みや腫れなどについてもお話しします。

一般的な抜歯の場合は、患部に局所麻酔をします。

局所麻酔には虫歯治療などにも使用する浸潤麻酔や、麻酔が効きにくい下あごに使用する伝達麻酔などがあります。

親知らずの位置や状態などに合わせ、適した麻酔薬を注入します。

真っ直ぐ生えている親知らずは、他の歯と同様に歯を脱臼させて抜きます。

一方、歯茎に埋まっている場合は、歯肉を切開して親知らずが見える状態にしてから、歯冠と歯根に切り分けて別々に取り出します。

歯茎を切開したり、抜歯した箇所に大きく穴が開いている場合は縫合し、傷口を消毒します。

その後、30分ほどガーゼを強めに噛んで頂いて止血します。

縫合した場合は約1週間後に抜歯を行います。

抜歯後に麻酔が切れると、痛みを感じるようになります。術後に痛み止めを処方しますので、麻酔が効いているうちに服用しましょう。

また、痛みや腫れは翌日から数日間続くことがあります。痛みが辛い場合は我慢せず、処方された痛み止めや市販の鎮痛薬を適量を守って服用してください。

抜歯直後の腫れは、冷たいタオルなどをあてると和らぎます。

しかし、冷やし過ぎると血行が悪くなり、かえって回復が遅れてしまいますので、翌日以降に患部を冷やすのは避けてください。

痛みや腫れは1週間ほどで治まりますが、強い痛みがいつまでも続く場合はすぐにご相談ください。

親知らずの抜歯は痛みや出血を伴うものです。そのため、抜歯後は口腔内にしばらく傷口が残ります。

傷口が順調に回復するには、日常生活においてもいろいろな注意が必要です。

そこで、抜歯後は以下のような点に注意して過ごしましょう。

抜歯後は開いた穴の中に血液が溜まり、ゼリー状のかさぶたになってふたをします。

これは血餅と呼ばれる物で、傷口の回復を促したり、奥の骨が剥き出しにならないように保護したりする役割を持っています。

しかし、抜歯した箇所が気になって舌で頻繁に触れたり、強くうがいをしたりすると、血餅がはがれて傷口が再び露出してしまいます。

また、硬い食べ物や歯ブラシなどがあたった場合にも、血餅がはがれやすくなりますので十分注意しましょう。

抜歯後の出血を抑えるために、全身の血の巡りが良くなるような行為は控えましょう。

当日はシャワーのみとし、できるだけ安静にお過ごしください。

翌日からは湯舟に入っても構いませんが、長湯すると血餅ができにくくなることがあるので気を付けましょう。

痛みや腫れが強い間は、激しい運動も控えてください。

飲酒も血行が良くなって出血を促してしまうため、当日はNGです。できれば2~3日控えると傷口の治りが早くなります。

一方、たばこはニコチンの影響で血管を収縮させ、血行不良を起こしてしまいます。

血の巡りが悪いことも傷の治りを遅くしてしまうため、最低でも抜歯が済むまでの1週間くらいは吸わないようにしましょう。

抜歯当日は歯科医院で痛み止めを処方します。

麻酔が切れた頃が最も強く痛みを感じるため、麻酔の効き目がなくなる前に一度服用してください。

処方薬がなくなってもまだ痛みが続く場合は、市販の鎮痛薬を服用してかまいません。

親知らずの抜歯の治療費用は基本的に保険適用が可能です。

ただし、親知らずの生え方によって抜歯治療の方法が変わるので、実際にお口の中を検査した上で治療方法、治療費用をお伝えします。

ここでは実際に患者さまからよくあるご質問をまとめました。

親知らずの抜歯をご検討されている方はぜひ参考にしてください。

抜歯は麻酔がしっかり効いた状態で行いますので、処置を受けている感覚はありますが、痛みを感じることはありません。

麻酔には一般的な歯科治療に使用する湿潤麻酔の他に、下あごの広範囲に効く伝達麻酔というものがあります。

親知らずの位置や状態などによって、麻酔の種類や量などを調整しますので、処置中の痛みをしっかり軽減できます。

抜歯の痛みがピークを迎えるのは、麻酔が切れた頃から翌日くらいまでです。

その間は処方された痛み止めを用量を守って服用しましょう。

痛みが一度神経に伝わると、しばらくは痛みを感じやすい状態になります。

そのため、麻酔が切れる前に一度痛み止めを服用し、最初に感じる痛みをできるだけ抑えるのがポイントです。

親知らずは生えて間もない20歳前後か、20代前半までに抜歯するのがおすすめです。

20歳頃の親知らずはまだ歯質があまり硬くなく、歯根も完成されていないため、比較的抜きやすい状態だと言えます。

また、若い方の方が抜歯後の回復が早く、親知らずがなくなった分あごにスペースが生まれ、骨の成長がスムーズになります。

基本的に親知らずは1本ずつ抜くことが多いですが、同じ側の上下2本を同時に抜くことは可能です。

ただし、2本同時に抜くということは、痛みや腫れも倍になります。また、親知らずの生え方や状態によってはできない場合もあります。

一方、左右2本の抜歯を同時に行うのは、腫れが両側に出て食事がしづらくなるため、おすすめできません。

親知らずを上下同時に抜歯することは可能ですが、健康状態、親知らずの位置や状態、そして抜歯の必要性に基づいて慎重に判断します。

上下の親知らずを同時に抜歯する場合、手術後の不快感や腫れがより大きくなる可能性があることから別々に抜歯を行うことも考えられます。

親知らずは通常、大人になると生える最後の永久歯で合計で4本生えることが一般的です。

これらは口の最も奥に位置し、上下の顎にそれぞれ左右1本ずつ、合計で上下2本ずつあります。

ただし、すべての人に親知らずが生えるわけではありません。人によっては1本も生えない生えないこともあれば、1本から3本の範囲で生える人もいます。

親知らず抜歯後に口臭がなくなることがあります。

これは親知らずが抜歯されることによって以前は清掃が困難だった部分が清潔に保たれやすくなるためです。

親知らず周辺は歯ブラシやデンタルフロスが届きにくい場所であることが多く、食べ物の残りカスや細菌が蓄積しやすい環境です。

これらが原因で歯肉炎や歯周病が発生し、それが口臭の原因になることがあります。

抜歯によってこれらが解消され、口腔衛生が改善されることで口臭が減少する場合があります。

親知らずの抜歯時に行う切開自体は、局所麻酔を使用するため、手術中に痛みを感じることは通常ありません。

局所麻酔は抜歯する歯とその周囲の組織を一時的に感覚がなくなるようにする薬剤です。

麻酔が効いている間は、痛みを感じることはなく圧迫感や動きを感じることはあっても不快感は極力小さく抑えられます。